为什么Think Tool是形式化的必然?

原文链接: 从Prompt到Context:为什么Think Tool是形式化的必然?

本文从编译原理的视角,为当前AI工程实践(如Prompt Engineering、Context Engineering、Think Tool)提供坚实的理论根基。AI编程的演进并非凭空而来,而是重演了软件工程历史上对形式化、可验证性和可靠性的追求。

1.编译原理的语言形式化

什么是形式化?精确定义的必要性

语言形式化是以数学的严谨性来定义一种语言的语法(结构)和语义(意义),从而消除歧义的过程。

在生产环境中,我们的最终目标是实现"更高的可靠性、可读性、可维护性、并降低开发成本"。

而当前的大语言模型的运作过程类似于"黑箱",尽管深度思考能让我们感知到大模型的"思考逻辑",然而大语言模型仍受其原理而更加随机和发散。

从编译器的方面来说:形式化的语言定义 为程序员提供了精确的规范,确保编译器之间兼容,并使其属性得以进行严格分析,如果缺乏形式化,语言的构造将变得错综复杂,对属性的证明也会复杂而微妙

因此,这种可验证迹线的概念,会结合近期Anthropic提出来的Think Tool来一起说明。

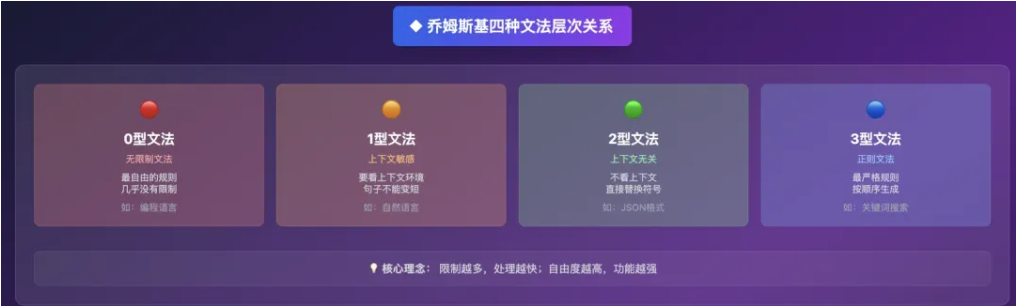

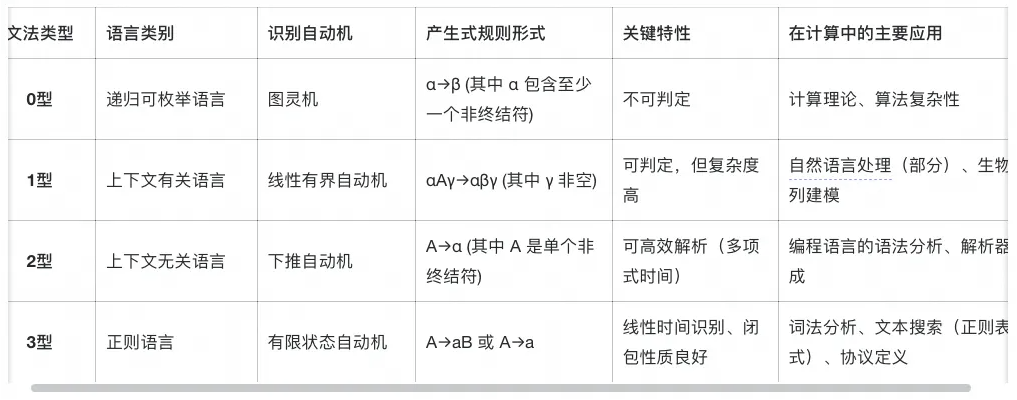

乔姆斯基谱系:表达能力与约束的规范化标尺

**了解谱系结构,可以了解到语言表达能力与计算可追踪性之间的矛盾,当规则的约束增强时(从0型走向3型),语言的表达范围收窄,但其分析、解析和验证的难度显著降低。**反之,当约束放宽时,语言变得无所不能,但其行为也变得不可预测。

这个权衡,到今年2025年,作者发现其实就是AI工程师所面临的困境,从Prompt Engineering到Context Engineering的一个转变。本质上是一个为了获得结构化系统的可追踪性和可靠性,而有意识地牺牲原始LLM部分无限制表达能力的决策,所以编译器设计的历史教训正在AI领域重演,很有意思,我们后面会讲一讲为什么。

2.Prompt和Context Enginerring在形式化上的分析

首先在这里说到的语言,并不是严格按照上面的谱系语言分级,也不是编程语言,这里指的是整个人类的自然语言,而这里的编译器指的是LLM,相当于是LLM来编译人类的语言产生结果,这之间自然是存在类似的形式化分级。

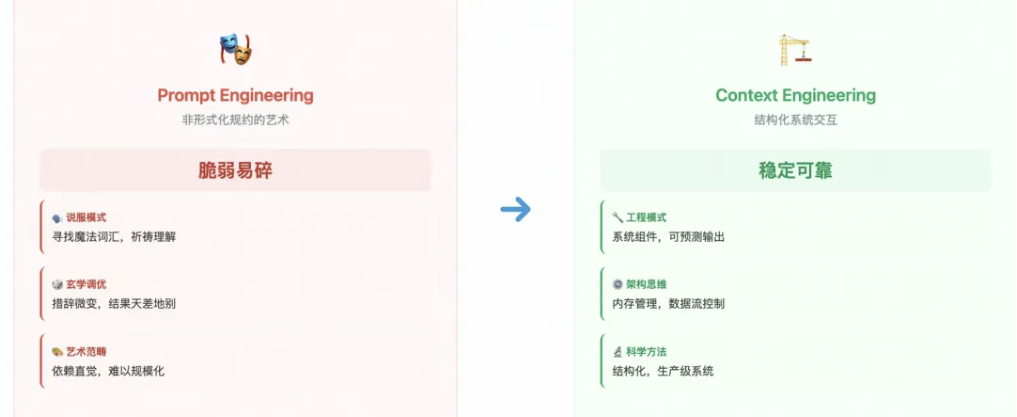

prompt Engineering:非形式化规约(低形式化)

prompt位于形式化谱系的低端,类似于01型。

交互依赖于微调、寻找魔法词汇;或遵循很结构化的玩法,产生的技巧就是角色定义、few-shot examples、COT等约束。

核心弱点:脆弱性和缺乏可扩展性,措辞的微小变化就可能导致输出质量的巨大差异,这样其实很不适用于生产级系统,所以并不是让那个系统去流利地讲LLM语言这个理念,这个感觉下来,Prompt Engineering,更像是一门艺术(笑),而不是一门科学手艺。

Context Engineering:结构化系统交互(中等形式化)

动态!!!!!!

Context Engineering代表了向更高形式化程度的重大转变,用结构化的、机器可读的上下文取代了模糊的自然语言指令。

它不再将LLM视为一个需要被说服的对话者,而是将其作为一个更庞大的信息处理流水线中的一个组件。

这块技术是架构层面,采用的有RAG、工具集成、结构化模板和记忆管理,涉及到从数据库、API和对话历史中筛选、聚合和格式化信息。

目标是在正确的时间,以正确的格式,提供正确的信息和工具,这种结构化的方法减少了幻觉,并实现了可靠的多轮交互。

所以这种Context涉及系统思维和构建智能系统架构,核心是提供“使LLM plausibly 解决任务所需的所有上下文”,这种上下文是动态的,由一个在LLM调用之前运行的系统来生成出来的。

两者比较分析

从Prompt Engineering到Context Engineering的演变,其实是将LLM从纯粹的黑箱,转变为将其集成为一个灰箱组件的过程。

Prompt告诉模型如何思考,而Context则为模型提供完成工作所需的训练和工具。

现在LLM的上下文窗口有点像一个RAM,Context Engineering把有效管理这块有限的RAM的玩法,用摘要、检索和记忆分槽(短期、长期)来加强

其实从计算机科学上,也就是当年在解决传统操作系统中的内存管理问题,比如决定哪些数据应保留在快速访问的内存中(把数据加载到Context窗口),哪些应换出到慢速存储(如Vector DB),以及在需要时如何高效地将其取回。

Prompt的脆弱性,部分源于其糟糕的内存管理,模型在长对话中无法记住关键信息,Context Engineering通过建立一个显式的内存架构来解决这个问题。这意味着高级AI工程所需的技能正在与经典系统架构的技能趋同,重点是数据流、状态管理和资源优化,而不仅仅是语言学。

| 维度 | Prompt Engineering | Context Engineering |

|---|---|---|

| 核心方法论 | 通过精心设计的文本指令来引导模型。 | 构建动态系统,为模型提供信息、工具和记忆。 |

| 形式化程度 | 0/1型文法,依赖LLM隐式的、不透明的语法。 | 2/3型文法,使用结构化数据、API模式和形式化的工具定义。 |

| 主要目标 | 在单次交互中,通过说服模型来优化输出。 | 在复杂任务中,通过系统性给模型来确保可靠性和一致性。 |

| 关键技术 | 少样本示例、思维链、角色扮演、格式约束。 | RAG、工具使用、记忆管理、动态上下文组装。 |

| 可扩展性与可靠性 | 低+脆弱,对微小变化敏感,难以维护和扩展。 | 高+稳健,通过结构化输入降低不确定性,支持复杂、多轮次的应用。 |

| 所需技能 | 语言创造力、对特定模型行为的直觉理解。 | 系统设计、信息架构、数据策略、API集成。 |

| 控制点 | 用户与模型之间的单一文本接口。 | 模型调用之前的整个信息准备流水线。 |

| 类比 | 与一位才华横溢但喜怒无常的专家对话。 | 为一位专家配备一个藏书丰富的图书馆和一个全能的工具箱。 |

3.Anthropic的think tool分析

显示推理的架构

The "think" tool: Enabling Claude to stop and think \ Anthropic

这里的think tool和deepseek的深度思考不同,简单来说它是一个工具,能够让claude在流程中停下来思考claude当前是否已经掌握了足够的、能往前推进的信息。这在与用户进行长时间多步骤对话中有奇效。

TIP:deepseek的思考是预先思考

可验证性与策略遵循

think tool的结构化输出,功能类似于编译器中的中间表示(Intermediate Representation, IR)或程序的执行迹线,它使模型的推理过程变得可审计,从而可以根据复杂的规则和策略进行验证。

该工具在策略密集型环境(policy-heavy environments)中最为有效,在这些环境中,可以提示模型去列出适用于当前请求的具体规则、检查是否已收集所有必需信息”以及“验证计划中的行动是否符合所有策略,这直接呼应了编译器设计中“语义保持”的目标,即必须证明目标代码的行为(迹线)与源代码的语义相符,think tool产生的日志,正是模型进行语义推理的迹线。

*对COT的范式超越(重要)

manus有一个动态的plan,会根据执行过程动态调整顺序(因为大模型对开头和结尾敏感,这么做为了防止大模型"遗忘"),以及deepresearch中的plan都是COT的一种。

我个人理解COT其实就是在引导大模型去"思考"(执行某些任务)

think tool则将推理模块化、形式化,使其成为一个独立的、可被检视的步骤,所以CoT是一种提示技巧,一种语言引导方式,think tool则是一个形式化的API特性。

这个tool用于在响应生成期间暂停,以处理来自工具调用的新信息(而CoT通常是初始提示的一部分,用以构建整个输出的结构),这让think tool更适用于动态的、多步骤的任务。

这种形式化实现了关注点分离,思考步骤用于内部思考,最终答案用于外部沟通,这种模块化是所有结构良好系统的标志。

这种机制为模型提供了一种元认知脚手架(metacognitive scaffolding),元认知指的就是,对思考的思考,涉及规划、监控和评估自身的思维过程。 think tool的description明确要求模型执行这些元认知动作,将复杂问题分解、评估多种方法、验证推理是否存在逻辑错误,这些方法不仅仅是要求模型去推理,而是提供一个外部的、形式化的结构(工具调用及其日志),迫使模型遵循一个特定的元认知工作流。

还有一点,这种形式化的、可检视的推理迹线是实现稳健的自我纠错的前提。

Agent面临的一个关键挑战是如何从错误中恢复。在一个长CoT中,一个错误就可能导致整个任务失败,think tool允许模型在调用工具后仔细分析工具输出。通过将推理和工具调用结果外部化到一个结构化日志中,模型(或控制它的系统)可以检查当前状态和导致该状态的推理过程。如果工具调用返回错误或非预期数据,模型可以再用一个think步骤来分析失败原因并规划新的行动路线。

说简单点就是think tool的"停下来"有助于我们对大模型思考过程进行check